Dans le monde du transport et de la logistique, la lettre de voiture tient une place centrale et incontournable. Il s’agit d’un document officiel ...

3.2.2 Temps de travail effectif : régime d’équivalence

La durée du temps de travail effectif, pour le droit français, se calcule par application sur l’amplitude d’un coefficient tenant compte des périodes d’inaction, de repos, de repas, des coupures et de la variation d’intensité de l’activité.

Ce coefficient est différent selon que l’activité s’exerce en service de permanence ou non. Il est fixé par l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

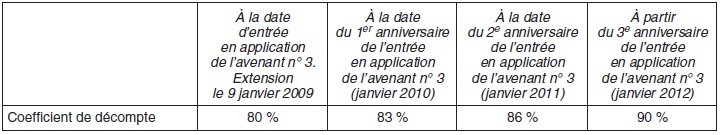

Coefficient en service de permanence :

– 75 % de la durée.

Coefficient hors service de permanence :

– augmentation progressive sur 4 ans pour atteindre 90 % conformément au tableau ci-dessous. Clause de sauvegarde

Clause de sauvegarde

L’avenant n° 3 modifie le régime de décompte par rapport aux dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000.

L’article 3 de l’accord-cadre modifié instaure un nouveau régime de calcul du temps de travail effectif qui, contrairement au passé, distingue les équivalences applicables aux heures effectuées dans le cadre d’une permanence de celles applicables aux autres périodes de travail.

Une clause de sauvegarde a été créée afin que les salariés qui bénéficiaient personnellement d’un coefficient unique plus favorable sous le régime conventionnel antérieur ne se voient pas retenir un temps de travail inférieur et donc une rémunération moindre par rapport à l’ancien mode de décompte.

Ne sont visés que les salariés entrés dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3. Pour les autres salariés, les nouvelles modalités de décomptes s’appliquent.

La clause de sauvegarde porte sur le temps de travail. Elle est à apprécier de façon globale sur l’ensemble des temps retenus individuellement pour chaque salarié.

L’application de la clause de sauvegarde ne s’entend que dans le cas des entreprises qui appliquent sans modification les textes conventionnels. Dans le cas de coefficients différents mis en œuvre soit par accord d’entreprise soit par usage, il convient de respecter le formalisme en vigueur pour opérer tout changement soit par négociation d’un nouvel accord, soit par dénonciation de l’usage en vigueur, en vue de l’adoption d’un nouveau dispositif négocié.

Le temps de travail en période de permanence est désormais décompté pour 75 % de son amplitude pour tous les salariés effectuant des permanences, quel que soit le coefficient antérieurement appliqué.

Du fait de ce nouveau coefficient de décompte, un différentiel peut apparaître dans le calcul du temps de travail effectué. Il faut alors comparer pour chaque salarié pris individuellement les décomptes retenus, sur la globalité de la période de référence en fonction de l’organisation retenue par l’entreprise. Tant que l’ancien mode de calcul se révèle globalement favorable au salarié, il doit être retenu et le salarié concerné doit recevoir une contrepartie pour le différentiel.

La clause de sauvegarde est destinée à couvrir un potentiel différentiel en temps. Toutefois, dans la logique des règles retenues pour le travail de nuit, une compensation financière est possible, lorsque le salarié concerné donne son accord individuel et que l’impact des majorations pour heures supplémentaires est pris en compte.

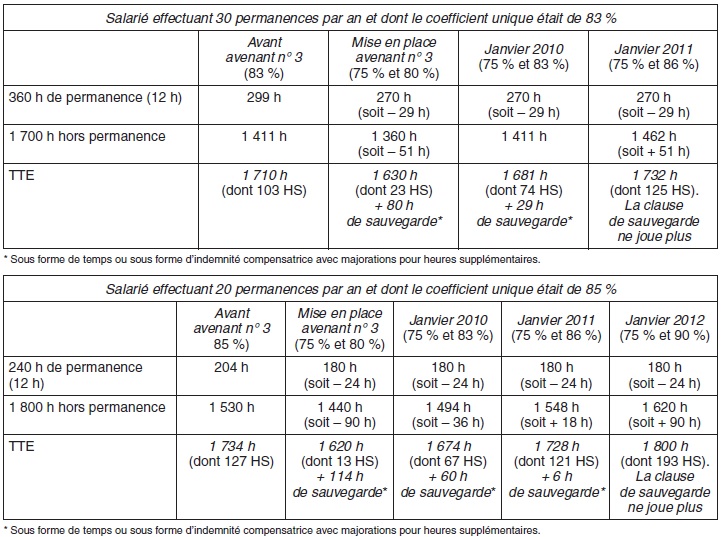

Exemples

Ces exemples ont simple valeur illustrative. Chaque situation d’entreprise est unique compte tenu de son organisation et doit donc faire l’objet d’une analyse spécifique. En fonction des situations particulières et des coefficients applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3, les résultats seront nécessairement différents.

Exemple sur un décompte annuel :

Définition de la permanence

Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service, sont des périodes soit :

– de nuit entre 18 h et 10 h ;

– de samedi dimanche ou jours fériés entre 6 h et 22 h.

Au cours desquelles le salarié est prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Par exception le samedi n’est un service de permanence que si :

– il a été planifié comme tel ;

– sa durée est au moins égale à 10 heures.

Si ces conditions ne sont pas remplies cumulativement, le coefficient de décompte des heures est celui hors permanence.

Le salarié doit être informé de ce service en respectant, sauf événement imprévisible, un délai de 15 jours. Dans tous les cas il doit en être informé au préalable.

Le lieu du service de permanence est déterminé par l’employeur en fonction de l’organisation de l’entreprise.

Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :

– au local de l’entreprise,

– en tout autre endroit fixé par l’employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.

Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir immédiatement pour assurer sa mission. À cette fin, un véhicule de l’entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l’organisation de l’entreprise le nécessite.

Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doit être réservées à cet effet par l’entreprise. Ces pièces, dont l’entretien est assuré par l’entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail).

Le contrat de travail ou un avenant doit préciser si le salarié doit tenir des permanences.

L’amplitude normale d’un service de permanence est, dans les tranches horaires définies, limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d’amplitude, conformément aux dispositions qui suivent, peuvent être effectués.